敗戦から生まれた決勝の一打

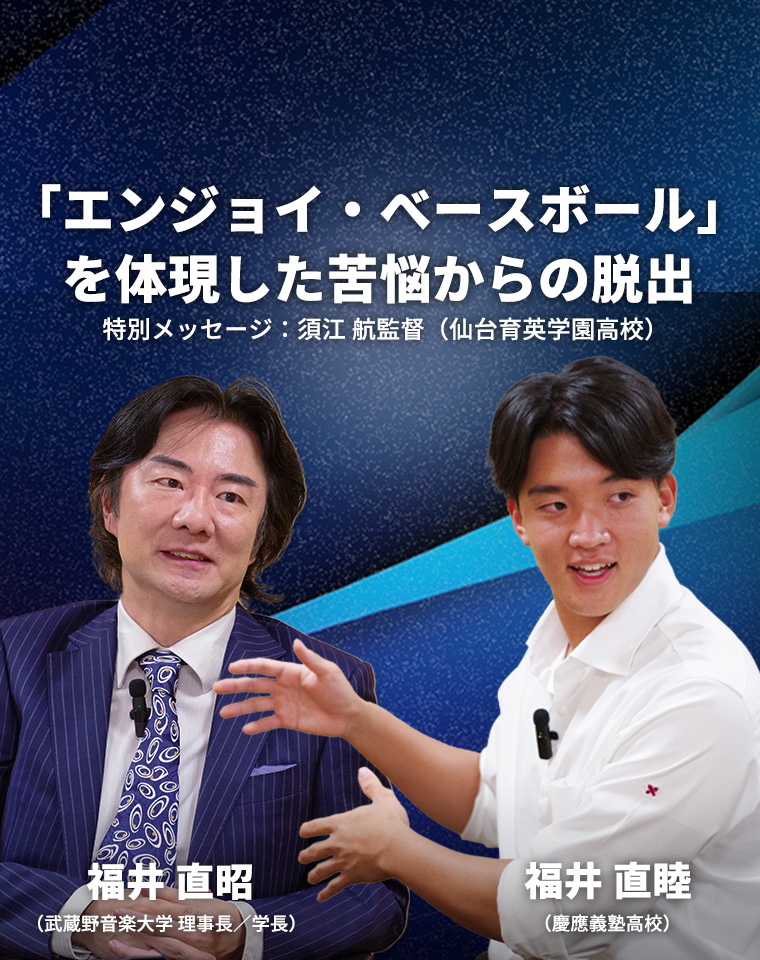

直昭では、「平仮名でたった1文字違い同士の対談」を始めます(笑)。決勝戦から半月経ちましたが、改めまして優勝おめでとう!

直睦 ありがとうございます。

直昭早速ですが、今回の甲子園で、個人的に一番印象に残ったシーンから聞こうかな。

直睦 それは、やはり決勝(仙台育英戦)でのツーベースヒットですかね。

直昭あれは実に大きかった。五回表、リードはわずか1点。あの一打が、相手に傾きかけた流れを断ち切ったよね。

直睦 春は全く打てなかった高橋煌稀投手から打てただけに、自身の成長を感じることができました。

直昭あの場面、どんな心境で打席に立ったの?

直睦 「低めの変化球には手を出さない。あとは楽しむだけ」ですね。

直昭塁上での少し照れながらのガッツポーズは、学生たちにも好感度高かったよ(笑)。決勝の相手、昨年の覇者 仙台育英とは、春のセンバツ以来の再戦でした。

決勝の仙台育英戦。一挙5得点のビッグイニングを導くタイムリーツーベースを放ち二塁ベース上でガッツポーズ(8月23日)

直睦正直、春は、小さい頃から夢見た憧れの舞台に立てただけで満足してしまって。もちろん勝とうと思って試合に臨んだのですが、(初戦という事もあり)想像以上に大きく感じた甲子園球場や、王者 仙台育英の雰囲気・迫力に押し負けてしまいました。

直昭 マウンドの湯田・高橋両投手も大きく見えたっていうのは本当?

直睦 はい、なんか190㎝くらいに見えて、オーラやばい、みたいな。自分自身、手も足も出なかったので、負けた時はもう本当に悔しくて。

直昭あの試合、確かに四番で結果は出なかったけど、土壇場の延長十回裏1死満塁、サヨナラのランナーを刺した(当時守っていた)レフトからのバックホームはすごかった。滅多にお目にかかれない「レフトゴロ」のワードがトレンド入りしたもんね。以前、野球を始めたきっかけを聞いていたものだから、余計感動したんだよ。

直睦小3の時、自分でも性格上、相手からボールを奪い取るようなラグビーやサッカーはあまり向いてないかなと感じていたところ、幼馴染から「野球やってみない?」と誘われたんです。その時、幼稚舎(小学校)の担任の先生にも「肩が強いから、合ってるんじゃないか」と後押しを受けました。

直昭 そう、直前の十回表同じく満塁で凡退していただけに、昔から強肩だったって話をあの瞬間思い出してね、ジーンと・・・。

直睦表の大事な場面で打てなくて放心する中、父が大会前に帽子のつばに書いてくれた言葉――「報恩謝徳」が目に留まりました。その瞬間に、それまで「四番で結果を出さなければ」と自分しか見えていなかったことに気づき、「感謝の気持ちを忘れないように」と、裏の守備では気持ちが切り替えられました。

直昭 「報恩謝徳」は仏教が由来の言葉だよね。仏教と言えば、武蔵野音大創立者の福井直秋氏、直睦君からすると高祖父、ひいひいお爺ちゃん、分かるよね?

直睦もちろん、わかります。

父が書いてくれた帽子のつばの「報恩謝徳」の文字

直昭実は最初は「蔵界(ぞうかい)」という名前で、富山の浄土真宗のお寺の子だったのは知ってる?

直睦それは知らないです。

直昭あの時代(1877年生まれ)に音楽家になろうと決心し、蔵界という名がどうも音楽家には合わないと悩んだ末、19歳の時「直秋」に改名したんだ。そして、後に「福井家の男子には『直』を付けなければいけない」っていう条例を定めたんだけど(笑)。それは冗談として、もし直秋氏が音楽家を志さなかったら、私もお坊さんだったかもだし、直睦君も野球やってなかったかもね。やっていたとしても、サラサラヘアじゃなくて、それこそ文字通り坊主頭(笑)。

直睦アハハ。

直昭話を戻すけど、残念ながら当時は仙台育英が一枚上で、直睦君のビッグプレーの後、次打者が君の真ん前に落ちるサヨナラ安打を放ちました。

直睦悔しかったけど、でもすぐに「今度こそ仙台育英の投手陣を打ち倒そう」っていう目標を立てて、そこから半年間、常に彼らを意識して練習しました。あの敗戦の経験がなかったら、甲子園にも多分戻ってきてないと思います。

直昭敗戦直後、「夏、絶対に勝ちます」ってLINEくれたもんね。しかし実際、激戦の神奈川予選を制し再び甲子園に戻ってきて、今度は決勝で仙台育英と激突したのだから、それだけでも奇跡的です。

甲子園期間中のオフの日も志願して練習した。3回戦(対広陵)でのバッティング(8月16日)

「エンジョイ・べースボール」の本質――武蔵野の教育方針と符合

直昭ここで、慶應野球部のモットーとして話題となった「エンジョイ・べースボール」について説明してもらえますか。

直睦 自分が好きな野球をより楽しむために、「より高いレベル、より高いステージで野球をして、そこで見える景色を楽しむ」という意識です。そのためには、一人ひとりが考え、当然苦しい練習をコツコツと積み重ね、仲間との競争も経た結果、最後に笑顔でプレーする。本当に楽しめれば、試合でプレッシャーを感じず、ベストパフォーマンスが出せる。

直昭エンジョイって「楽して勝とうとしている」と曲解されやすいけど、「自由にやるだけではなく、苦しんで試行錯誤して、正解を探し出す」ということだよね。僕も常日頃、「大学生は、与えられた課題をこなし試験に備えて暗記をする受動的な“学習”ではなく、課題の本質を見極め解決法を創造する主体的な“学修”が大事だ」と話していますが、それを慶應高校野球部は最高の形で実践している。あと森林貴彦監督は野球部のサイトで、「高校野球だけにしか通用しない常識・技術ではなく、野球を通じて、結局これは人生に役立ったなっていうような、考え方とか人間関係のつくり方などを授けたい」とおっしゃってるよね。

直睦例えば、特に負けた時が重要で、礼儀正しく相手を称えられるのか。審判やチームメイトのせいにすることなく、敗戦を正面から受け入れられるのか。また「チーティング」といわれる、いわゆるカンニング、つまり(コース球種を絞るための)打者による捕手の位置確認やサイン盗みは、絶対に禁じられています。

直昭 スポーツマンシップなどを学びながら、個々の成長を目指していく。武蔵野の教育方針の「音楽芸術の研鑽」と「人間形成」にまさに通じます。言葉にするのは簡単なことですが、これを“結果が出る”まで日常的にやり続けるのは容易なことではない。やはり監督の指導者・教育者としての明確な理念と、それを貫き通す信念、そしてそれを受け容れる選手たちの姿勢があったからこそ生まれた、今回の結果なのでしょう。