見聞を広めることの意味

福井 本学の教育方針でもある「音楽芸術の研鑽」と「人間形成」にも関わる話ですが、音楽を学ぶ者は、作品の背後にある時代背景について、また、絵画や彫刻などの芸術や文学、宗教など音楽に関わりのある分野について、しっかり勉強する必要があります。しかし誤解を恐れずに言うと、私はバックグラウンドを勉強したからといって、曲の解釈が急激・劇的に変わることはないとも思っています。大学であれば、先生の教え方・解釈の方が遥かに影響力があるでしょう。同様に、ある演奏家が、「バレエを観たり、絵画を観たり、通りにいるホームレスを見ることさえ、演奏に役立つんだ」と言っていますが、これらも即時的な話ではありません。ただ、それらの様々な体験から長い時間を経て培われた感性といったものは、絶対に演奏に役立つと思っています。

玉三郎 いまのお話の関連でいえば、江戸時代の琳派の絵の収集家に話を聞いたことがあるのですが、彼は「美術というのは比較論だ」と言うんですね。びっくりしました。普通、美術は「感じるもの」だと思っているじゃないですか。しかし、それを比較論だと。感じるものではあるけれども、比較論として沢山観ることが大切だと。自分が観た絵が、どこの方角を向き、どこにいるのか、そして自分の位置を確かめるためには、多くのものを観て比較し、自分が何を感じたか確認しないといけない。同じ意味で言えば、音楽も色々なものを聴かないといけない。そして先ほど福井先生がおっしゃったように、バレエを観たり、絵画を観たり、平たい言葉だけれども、見聞を広めるということに尽きるのではないでしょうか。

福井 私も、見聞を広め、色々な人と話をして、人間としての引き出しを多くする。それが演奏に役立つ、役立たないは別として、大人としての教養を高めていくことが必要だと考えます。また、音楽は人間のうちにおいて生まれ、その人の演奏や作品には、自ずとその人の人間性、人格や個性が表れるものでありますから、その音楽が持つ内面の喜怒哀楽の心に共鳴できる鋭い感覚を磨かなければなりません。鋭い感性を磨き、自分自身の中に浮かぶ心情や考え、自分の個性や独創性を的確に表現する努力があってはじめて、そこに芸術が生まれるのだと思います。もちろん、先ず規則的な厳しい練習により、優れた技術を身につけなければならないことは言うまでもありませんが。

玉三郎学校では、伝える型を学ぶ、或いは歴史を学ぶ。でも「感じる」ということに関して言えば、子どもの頃から大人になるまでに、その人の中に自然と生じていくものですから、そこを先生たちが動かすことは難しい。先生や先輩は、その人なりの持つ魂をよく引き出してあげることが役割であり、それに対する目や感覚を持っていることが求められます。そこさえ見極められたら、技術はそんなに難しい問題ではありません。練習すればいいわけですから。ただ、素晴らしいものを持っていても、世の中に理解されずに終わってしまう人がいます。学校の役目としては、それを引き出してあげることが一番大事であり、練習は二義的なものかもしれません。

ただ、先ほどお話しした「型」を習得するのは、苦痛を伴うものなのです。でも、その苦痛を超えないと、その先の「型」から外れることも出来ないんですね。嫌なことをする時間、いわば苦行的な時間を過ごすことが今の時代は非常に少なく、そういう意味では「型」を習得させづらい時代だと言えます。

福井血の滲むような努力をして辿り着いた「型」、その先にこそ、新しい「型」が生まれるのですね。私自身に対してでもですが、学生によく言うのは、「言い訳の材料を排除し、毎日練習しなければいけない」と。その一方、いくら練習を積んでも舞台やステージで失敗することがあります。瞬間芸術ですから、失敗しても消しゴムで消すことはできない。皆、すごく悔しい思いをするわけです。頑張った人ほど、その悔しさは大きいはず。でも私は、そうした悔しさは味わった方がいいと思うんです。ある人が、人生の本当の楽しみは「喜怒哀楽の総量」だと言っているように、喜と楽だけでは人生は味気なく、怒ったり、哀しんだりして初めて人生は豊かなものになるのではないでしょうか。本当に頑張った挙げ句の失敗は糧になり、人に深みをもたらすに違いありません。玉三郎先生も長年にわたる舞台人生の中で、失礼ながら、失敗したり、緊張したりすることがあったと思いますが…。

玉三郎私はけっこう緊張するほうなんですよ(笑)。

福井努力してきたから、逆に緊張するということもありますよね。私は、頑張っているからこそ緊張する、そしてそれを味わうために努力するんだよと説いています。

玉三郎緊張感のない人生は、つまらないかもしれないですね。その緊張を制御するのは、練習であり、経験である。でも、緊張しないと成長しないと言われますから。一流の音楽家でも歌い手でも、きっと皆さん緊張していると思います。

福井「喜怒哀楽」を感じる大切さに関しては、いかがでしょう。

玉三郎モーツァルトにしても、ラヴェルにしても、その作品は人生の苦しさ、生きていることへの矛盾や疑問から出てきているものだと思います。どこの時点の、どの場所の、どういう種類のものかは分かりませんけれど、やはり挫折とまでは言わなくても、こうして生きていていいのだろうかという深い思い・疑問がなければ、作品を作る意味はないんじゃないかと思います。

自然の美と芸術

福井昨年、先生が世界文化賞を受賞した際に、「美しさだけを追い求めてきたわけではない。演劇の根本でもある美と醜、善と悪、そうしたものが複雑に絡み合っている役にやり甲斐を感じます」と発言されました。音楽芸術も美だけではなく、リアリティーを求めるなど、色々なものを表現しないといけない。

玉三郎もちろんです。しかし「美であるか」どうかは別にして、音楽にはカタルシス(心の浄化)があった方がいいですよね。それがないものは、私は聴きたくないです。

福井それは私もそうです。既に古代ギリシャ時代から、アリストテレス等の賢人が音楽の中に聴く人の魂を動かす「カタルシス」の作用を見ていました。心が洗われる、魂が清められる、清々しい気分になる──カタルシスの喚起は音楽のもつ重要な効果ですね。

さて、「美」といえば、ドビュッシーが「芸術はすべての《つくりごと》のなかで最も美しい《つくりごと》だ」という言葉を残しています。これについてはどう思われますか。

玉三郎ドビュッシーがどこで、どういう思いで言ったのか分かりませんが、もしかしたら自分が「一番美しいものを作りたい」という意味なのかもしれません。この世の中にある音を集めて、バランスのとれた美しいハーモニーを作りたい、という思いからの発言なのかもしれません。

福井語源も含めた「アート」という言葉の意味や、「美しい」の捉え方にもよりますね。

玉三郎そうですね。もしかしたら、まったく作為のない世に咲く花が一番美しいかもしれないし、空を飛ぶ鳥が一番美しいかもしれない。ひょっとしたら、自然の花や鳥より美しいものはないから、芸術とは、それらを超える美しいものを作りたいという人間の欲望かもしれないですね。

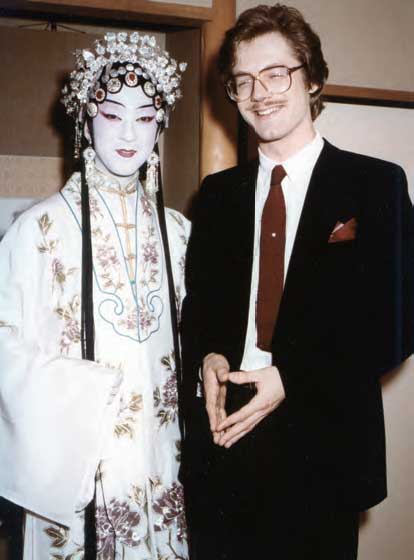

板東玉三郎特別招聘教授による特別講座

福井玉三郎先生はスキューバダイビングもなさっていますし、自然を愛する気持ちもお強いのではないでしょうか。

玉三郎夕陽の一番美しいものは、どんな作品より美しいかもしれません。それに憧れて作品を作るということはあり得るので、少なくとも作ったものがこの世で一番美しいとは言い切れない。

福井だからこそドビュッシーは「すべての《つくりごと》のなかで」という断りを入れたのだと思います。同様に私の好きな言葉で言えば、20世紀最大のピアニストの一人A・ルービンシュタインが残したものがあり ます。それは、「私は生きることに夢中だ。人生の変化、色、様々な動きを愛している。話ができること、見えること、音が聞こえること、歩けること、音楽や絵画を楽しめること、それは全くの奇跡だ」というもの。いま我々はコロナ渦の中、大変な時代を迎えていますが、人間と自然の関わりはどうあるべきだとお考えですか。

玉三郎自然というのは、どんなに人間が破壊しようと思っても、ちゃんとバランスを取っています。例えば気候変動が起こっても、それに対応しているのが大自然、大宇宙だと思います。人間も自然のひとつだとすれば、自然に生まれてきて、自然に滅んでいくんでしょうね。

福井人間も自然の一部だと。

玉三郎モーツァルトを始め、素晴らしい音楽家や彫刻家、画家などは、宇宙からの波、その波のさなかに生まれた人だと思うんです。その波をもらっている人たちが、心のままに、或いは夢中で作ったものは、自然の美によく似ています。だから、そうした人たちはある一点では作曲家と呼ばれているけれども、実は宇宙から人間にもたらす美を表現する過程の人、つまりその仲介人であると思います。

福井天才と呼ばれる大作曲家たちの存在、美質を表した、素敵なお話です。最後に、この号が出たあとに武蔵野で開いていただく、「1%のひらめきと99%の努力」と題する講座に対する抱負をお聞かせください。

玉三郎どんな講座になるか分かりませんが、楽しく話し合いながら、学生の皆さんそれぞれが持っているものが十分に発揮できる時間にしたいと思います。

福井本日は、歌舞伎と音楽を中心とした芸術論が展開でき、とても有意義な対談となりました。素敵な時間を、ありがとうございました。講座を楽しみにしております。

2020年2 月に逝去されたイタリアのオペラ歌手(ソプラノ)ミレッラ・フレーニ氏と

(2020年10月発行 MUSASHINO for TOMORROW Vol.135 より)